AZAREL DOROTEO PACHECO*

El llamado de Dios puede llegar a parecer azaroso, pero en el fondo sigue líneas trazadas para guiar un camino. Suele provenir de la gracia, pero en ocasiones nace de un atisbo de maldad. Y no debe sorprendernos.

La historia que les quiero contar me pasó hace años y fue lo que me hizo abrazar en serio la religión. Si hoy soy pastor, no es por comodidad, estatus o lujos, que si bien no he rechazado, tampoco fomento como en otras religiones. No. Soy pastor porque fui llamado a serlo, aunque no de manera ortodoxa. La anécdota puede contarse desde varias perspectivas pero lo más práctico, creo, es contarla desde la mía.

Ocurrió el mediodía de un domingo en que caminaba hacia la avenida. La claridad del sol, reflejada en las fachadas coloridas y en el pavimento de concreto, resultaba molesta. Ni siquiera los perros callejeros se atrevían a pasearse en medio de aquel calor seco. No me malentiendan: a mí me gusta la quietud, pero el aspecto que tenían las calles ese día era desolador, como si Dios, nuestro señor, guardara a las almas buenas en sus casas para protegerlas de todo mal. Ese pensamiento repentino me tranquilizó. Sonreí.

Al doblar una esquina, a una cuadra más o menos, vi a una señora seguida de una marimbita de niños. La señora era de baja estatura, vestía un traje típico y cargaba a un bebé en su espalda, envuelto en un rebozo negro. Volteaba para varios lados como si tratara de ubicarse para decidir hacia dónde avanzar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, tuve una sensación muy rara y muy rápida que no supe interpretar. No fue una sensación negativa, pero me dejó la molestia de no haber sabido entenderla, como cuando algún recuerdo está a punto de llegar y no llega y uno se queda con la frustración de no poder atraparlo.

Ese día, yo vestía una camisa Pierre Cardin blanca, recién planchada, y pantalones de vestir. Me había puesto perfume y gel y me había afeitado a conciencia. Me alisaba constantemente la parte trasera del pantalón porque mis llaves, atadas a un llavero por una cadena de plata que colgaba a un costado de mi pierna, me desacomodaban la tela. Tenía entonces 20 años y algo de vanidad había en mí, lo reconozco. Era culpable de ese pecado. Recuerdo que aprovechaba los vidrios opacos de los autos estacionados para acomodarme el cabello y probar mi sonrisa.

No vivía en la ciudad en ese tiempo, pero de vez en cuando pasaba ahí unos días de visita. Para ahorrar gastos, me hospedaba en la casa que rentaban unos hermanos en una colonia cercana a nuestro templo. Nos gustaba que fuera silenciosa y que no tuviera una iglesia católica, algo difícil por estos rumbos. No era una colonia cerrada pero tampoco de fácil acceso. En auto, la única entrada era por el poniente, del lado del río, y como peatón, sólo había dos salidas hacia la avenida. Yo evitaba la que llevaba a la estación abandonada del ferrocarril, por el monte crecido a lo largo de las vías y porque algunos malandrines –jóvenes de mi edad pero con prendas negras, peinados exagerados y el cuerpo lleno de piercings y tatuajes– incomodaban el paso. La otra salida, que era la que yo prefería, era una calle pequeña, pavimentada con ladrillos. A pleno sol, la señora también avanzó, con pasos inseguros, hacia esa ruta.

Me conmovieron en especial los pequeños –dos niños y dos niñas de entre tres y siete años, calculé–, que vestían con sencillez: playeras descoloridas y faldas o pantalones sucios y holgados, seña clara de que habían pertenecido antes a sus hermanos mayores. Por ratos dejaban de caminar y se sentaban en grupos; no sé si a jugar canicas, a dibujar en el suelo, o a ver alguna piedra o lagartija en medio de la calle. Sus rostros desaliñados y su pelo sin peinar proyectaban la alegría y la despreocupación del juego. La señora les reconvenía de vez en cuando pero ellos hacían poco caso. La prisa de la madre contrastaba con la tranquilidad de los niños. Sólo cuando veían que su mamá había avanzado un tanto, corrían para alcanzarla.

Siempre he sido de buen corazón y mi primer impulso fue proteger a esas personas que no conocía pero que despertaron mi compasión. Intuí que no vivían ahí. Tal vez venían del lado del río y pensaron que podían cruzar la colonia para llegar a la avenida.

Antes de la última calle, un callejón permite cruzar la última cuadra y las vías en diagonal. Sin embargo, se utilizaba poco porque desembocaba en el patio de una tienda que vendía bebidas alcohólicas y los clientes se sentaban ahí a consumirlas. Yo tomé ese atajo un par de ocasiones y no observé nada raro, pero los vecinos no veían con buenos ojos la zona porque decían que los borrachos a veces se ponían agresivos, molestaban a los peatones y que, incluso, habían intentado algún robo.

Di por sentado que la señora no conocía la zona y que no sabía que tomar ese callejón podría ser peligroso. Deseé hacia mis adentros que se fuera directo para no tener que pasar con los niños frente a esos tipos. Pude haberles gritado para avisarles, pero yo era un extraño para ellos y tal vez los asustara. Traté de ver si algún otro vecino en la calle o asomado a una ventana podría advertirles de no tomar esa ruta, pero no había nadie más que nosotros, así que opté por una alternativa que ya en otras ocasiones, en diferentes circunstancias, me había dado buenos resultados: decidí acompañarlos para protegerlos con mi presencia.

Aceleré el paso y pensé que no habría servido de mucho ver a algún vecino porque, aunque casi todos se conocían entre ellos –en especial los que llevaban varios años viviendo en la colonia–, no era mi caso. En ese tiempo, aunque mi fe era firme, mi flojera era mayor: por más que me lo pedían, no acudía con los hermanos a predicar. Cuando me cuestionaban esa falta de interés, yo solía decir que no había sentido el llamado. La frase, que algunos interpretaban como muestra de humildad y otros de cinismo, se volvió común en nuestras tertulias y siempre nos arrancaba alguna carcajada.

La mujer seguía apurando a los niños y éstos continuaban distrayéndose a cada paso. Cuando descubrió el atajo, lo señaló con cierta urgencia. Los niños la siguieron. Una niña de tres o cuatro años, que se había atrasado, corrió a alcanzar a los demás justo cuando entraban al callejón. Yo apreté aún más el paso para no perderlos de vista y estar al pendiente de ellos. Prácticamente corrí los últimos metros. Cuando llegué a la entrada, la señora cargó como pudo a otro de los niños y corrió al lado contrario. Los niños voltearon a verme una vez más antes de echar a correr. Al ver la expresión en sus rostros, entendí dos cosas.

Primero: entendí que huían de mí.

Y segundo: entendí por qué no había podido interpretar aquella sensación minutos antes.

No lo había logrado porque no era mía, sino de la señora. Cuando me vio por primera vez, sintió miedo. Yo capté el reflejo de esa sensación pero no pude entenderla hasta que vi en la cara de los niños el pavor de sentirse perseguidos.

Ahora ella corría y apuraba a los niños que de vez en cuando volteaban a ver si yo los seguía. Uno de ellos, el más grande, pretendió tomar una piedra pero se arrepintió porque era muy pequeña o porque perdería más tiempo. La señora corría acomodándose el rebozo y al niño que llevaba en sus brazos.

Desde su perspectiva todo era diferente: ella atravesaba con sus hijos una colonia de calles vacías. De pronto apareció un hombre que le provocó un sobresalto y desde el primer momento le dio mala espina. No había nadie más en la calle, nadie a quién avisar ni a quién pedir ayuda. La salida más corta era entrar al callejón para alcanzar la avenida lo más rápido posible, esperando que todo fuera un susto pasajero y que el hombre siguiera su ruta. Pero no, el hombre no sólo no se había ido por el otro camino sino que corría para alcanzarlos. Sabrá Dios qué tipo de delincuente la seguía.

Yo disminuí un poco el paso, consciente de mi error, pero luego otra incomodidad mayor me invadió. Yo mismo, en otras ocasiones, había desconfiado de alguien sospechoso que me siguiera, pero me pareció absurdo que la señora desconfiara precisamente de mí. Ya he dicho que iba bien arreglado. Mi facha no era la de ningún delincuente y sin embargo, cuando un vidrio polarizado reflejó mi imagen, pude ver, por el rictus que afloraba en mi rostro, que la molestia se había convertido en enojo. Sin saberlo, la señora y sus niños me habían insultado y sentí ganas de cobrarme la afrenta.

Traté primero de serenarme y busqué en mis recuerdos algún pasaje bíblico que me devolviera la tranquilidad pero, influenciado quizá por el sonido de las campanas de la iglesia de una colonia vecina, lo que llegó a mi mente fueron imágenes propias del catolicismo: seres deformes con cola, cuernos y patas de machos cabríos.

También me llegó de pronto la conciencia de que nadie me conocía en la colonia. Me sentí impune.

Entonces desfajé mi camisa, alboroté mi pelo, agité como una honda la cadena con mis llaves y corrí tras ellos haciendo las muecas más estrafalarias que se me ocurrían. Los niños no dejaban de correr. Como no volteaban, opté por la risotada falsa –¡JA, JA, JA, JA, JA!– y pisadas que resonaran tan fuerte como fuera posible. Las paredes del callejón ayudaron con el eco y le dieron el efecto dramático que esperaba. Imaginé pálidos, blancos de miedo, sus rostros morenos. Cuando alcanzaron el final del callejón, yo ya me había detenido.

Tomé aire, alisé mis ropas y me acomodé el pelo lo mejor que pude. Había completado mi venganza y una extraña sensación de satisfacción bañó mi cuerpo, como la ablución de un bautismo que expía los pecados y llena de la gracia divina. Me quedé quieto un momento, disfrutando de aquel gozo. Tuve la intención de volver a la calle y salir de la colonia por el lado de la estación del ferrocarril, pero me ganó la curiosidad y seguí por el callejón. Todavía en estado de gracia, alcancé la salida. Un fétido olor a orines y cerveza carcomió mi nariz.

Cuando llegué a la tienda, en efecto, estaban ahí los borrachos, pero no sentados y platicando como me los había encontrado otras veces, sino de pie, en posición de alerta: me estaban esperando.

Seguí adelante. No levanté la cabeza y no los vi a los ojos. Apenas si divisé a la señora y a los niños dentro de la tienda. Los tipos, en cambio, no me perdieron de vista. Fueron girando su torso conforme yo salía del callejón y pasaba frente a ellos. No sé con exactitud cuántos eran. Algunos vestían ropa deportiva; otros, camisas desfajadas o playeras con estampados de la Virgen de Guadalupe, Hulk y Spiderman. Otros más presumían, como grasientas ollas de barro, su voluminoso abdomen desnudo. Uno de ellos empuñaba su propia botella como arma.

Cuando estaba por alcanzar las vías, el de la botella intentó atacarme por la espalda pero me giré y logré detenerlo antes de que me golpeara. Por desgracia, esa distracción fue aprovechada por los demás. Uno de ellos me dio un puñetazo en la cabeza y me hizo caer. Los otros se me abalanzaron.

Yo gritaba que no había hecho nada y que era un vecino de la colonia. “¡Vivo en tal calle!”, les decía, pero o no me escucharon o no quisieron creerme.

Me llovieron puntapiés y botellazos. Entonces –que Dios me perdone– empecé a insultarlos. Los llamé zarrapastrosos, jodidos, hijos de Satanás, teporochos de mierda. Lo que logré fue que me golpearan más fuerte.

Antes de perder el conocimiento, alcancé a dar una mirada a la tienda. Creí ver (de eso no estoy seguro) que la señora se santiguaba.

Desperté en el hospital. Los hermanos estaban a mi lado.

—¿Cómo estás? —preguntaron.

—Ése fue el llamado —contesté.

Me respondieron con sonrisas y felicitaciones.

Desde la perspectiva de los borrachos, los héroes fueron ellos.

Desde la perspectiva de Dios, fue una manera tan inusual como necesaria para atraer otro pastor a su rebaño.

Desde la perspectiva de los hermanos, los borrachos habían intentado robarme, me resistí y me golpearon. Nunca los desmentí. Ni cuando juntaron las firmas de los vecinos para cerrar la tienda a pesar de las súplicas de los dueños.

Hoy, nuestro templo ocupa parte de lo que fue la estación de trenes. Yo, por mi parte, compré y demolí la tienda para tener un estacionamiento particular. Aunque tenga que caminar un poco para llegar a él, eso me ayuda a que no pase un solo día sin recordar el llamado.

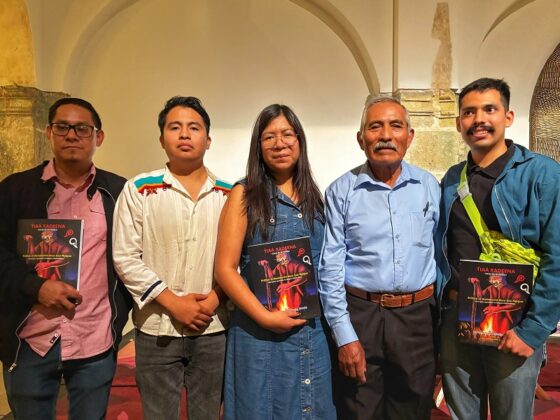

Azarel Doroteo Pacheco es integrante del Colectivo Cuenteros. «El llamado» es parte de El bastardo, su primera antología de cuentos publicada por Matanga Taller Editorial en 2023 y cuya versión digital gratuita está disponible en:

https://www.editorialmatanga.com/tienda/el-bastardo-digital-gratis/