JORGE MAGARIÑO *

Para Natalia, Rociíto y Alba

Al centro de la mesa, un retrato de Rocío, seria, mirando al ojo de la cámara fotográfica, acaso una leve sonrisa se dibuja en la comisura de sus labios, las cejas enarcadas. El cabello corto, probablemente después de su primer ingreso al hospital, luego de su libro Neurología 211 (anoche dije que si es difícil escribir “bien” acerca de la muerte, es doblemente complicado escribir “bien” en torno a la casi muerte de uno, lo sé de cierto). Un collar de guie’ chaachi’ –flores de mayo- rodea el marco de la imagen. A su lado, flores rojas, amarillas, blancas, moradas, y cinco veladoras, iluminan la noche en que Rociíto, la hija de Natalia dice entre sollozos: Si yo no puedo con el dolor, mi mamá menos va a poder.

Qué hacer, entonces, si no acompañarla con el llanto.

A las seis de la tarde, una docena de jóvenes, muchachos y muchachas que se hallan en la flor de la edad, se reúnen frente al hotel que fue de los padres de Rocío González, la poeta que partió hace dos días. Porque en ese lugar prefería alojarse cuando venía al Juchitán de sus recuerdos, dijo alguien.

Han venido aquí convocados por Alba Magariño, que no conoció a la escritora fallecida, pero aprendió de sus versos el rigor, la profundidad y la sensibilidad, para enderezar los versos propios, justamente como luego reconocieron otros y otras, más tarde. El convite es para hacer una “Ruta poética por Rocío”, como le nombró Alba, como escribió Guillermo Coutiño en la invitación electrónica que circuló por la red virtual.

La convocante inicia la tarde de recuerdos, le sigue Gerardo Valdivieso con una pequeña biografía, luego el escriba que rememora la mañana en que acudió a la casa ubicada en la calle doctor Roque Robles, donde conversó por vez primera con Ella y recibió en calidad de préstamo cuatro discos, de los viejos, de los platos grandes, de un señor ya famoso por entonces en la no menos vieja España, de apellido Aute. El año tal vez era mil novecientos ochenta y cinco.

Atrás de la muchachada, atrás de los primeros versos leídos, una señora mayor de edad, vestida de negro, observa la escena, de pie, a un lado de la entrada del hotel que alguna vez se llamó Gonzanelli.

Con la improvisación, quiero decir, con la espontaneidad con que nació la Ruta, se organizó la procesión poética. Caminamos sobre la calle principal de Juchitán, sobre la marcha se lee el fragmento de un largo poema publicado en la antología Laguna Superior, en el año dos mil nueve. Alba lleva el micrófono, como quien lleva una paloma negra cuyo zureo anuncia nueva luz. El escriba jala el asa de una bocina, también de oscuro color.

La gente, claro, no sabe lo que pasa, acaso piensa en una tardía oración callejera por la muerte del Señor, acaso imagina una nueva manera de protestar (en este pueblo se protesta por cualquier cosa, incluso por causas justas). Pero la docena de jóvenes camina, verso en ristre, acompañados por la mirada triste del poeta Guillermo Petrikowsky (no la conocí, pero me emociona ver como los jóvenes vienen a leer los poemas de Rocío, confiará más tarde), y de la cantante Martha Toledo.

Llegamos al maltrecho Palacio municipal. Ahora no es una manifestación política la que tiene lugar en esta plaza, en esta tarde hay palabras colocadas en su justo lugar, hay metáforas en su punto preciso, hay verdades cobijadas por el ritmo personal de la poeta, que falleció apenas la tarde del miércoles, en la Ciudad de México, a los cincuenta y seis años de joven madurez. Había nacido en esta tierra el 29 de octubre de 1962.

Un par de horas antes después de esta muerte, Alba escribió en su cuenta personal de Facebook lo que acaso es experiencia de varios jóvenes que vienen en la procesión:

“Yo no te abracé nunca, no escuché tu voz, nunca nos saludamos de beso al llegar a un café. Desde mi admiración profunda, soñaba el día en que cruzáramos miradas y compartiéramos poesía como alguna vez me escribiste en un ojalá que ahora ya no podrá llegar.

«Todos sabrán quién eres, va por mi cuenta, vas a volver a Juchitán y tus poemas alumbrarán esta tierra huérfana de ti”.

Ahora llegamos a la vieja casa de doctor Roque Robles, nos detenemos frente a una reja. Dos muchachos, una muchacha, leen poemas con voz de quien hace suyo lo que mira. Detrás de la reja, un hombre observa, escucha, parece que derrama lágrimas. Creo que es su hermano, murmura alguien por lo bajo.

A un lado de la reja, dos señoras posan su húmeda mirada sobre el grupo. Termina la lectura en esta tercera parada, una de las damas, la que vimos a la entrada del hotel, llama a Alba y a Martha, algo dicen, me llaman. En medio del llanto, la mujer alcanza a decir:

-Soy la mamá de Rocío, gracias por hacer esto por mi hija, gracias por venir. Ay, qué pena, no tengo nada qué ofrecerles, no me avisaron antes, no supe. Ay.

-No se preocupe, señora, por favor. Esto se organizó de pronto, apenas a medio día se invitó. Venimos porque queremos a Rocío. No se preocupe –le decimos los tres. Nelly, que es su nombre, nos mira y sigue llorando. La abrazamos, nos vamos.

La procesión monta en mototaxis y nos dirigimos al callejón de los pescadores, a casa de Natalia Toledo, su hermana del alma, con quien recorrió muchos lugares, con quien compartió éxitos, dolores, cuitas y copas. Acaso por ella, la poeta anotó en un texto aparecido en su segundo libro, Paraíso de fisuras, de allá por 1992, en edición del Ayuntamiento de Juchitán y la Casa de la Cultura Oaxaqueña, en coautoría con Natalia:

No salí ilesa de ninguno de mis actos,

mi cuerpo se llenó de indelebles cicatrices,

fósiles de peces minaron templos vírgenes.

Tuve una amiga dual

hecha de piedras y de sonidos

a ella revelé monólogos de espuma

En el corredor hay sillas alineadas, una mesa con un mantel encima. Nos recibe Rociíto, envuelta en un mar de sollozos. Aunque los asientos están organizados, decidimos colocarnos para mirar frente a la pared donde se ha dispuesto el altar. Al pie de la mesa, otro retrato nos observa. Es de quizás veinte años atrás.

La bella mujer mira a la izquierda, como observando un futuro que viene sesgado. Está seria, posa cuatro dedos sobre su mejilla derecha. El pulgar está bajo su barbilla. Cruza el antebrazo izquierdo sobre su pecho. Un huipil con flores blancas le cubre el torso. Dos velas encendidas alumbran su mirada.

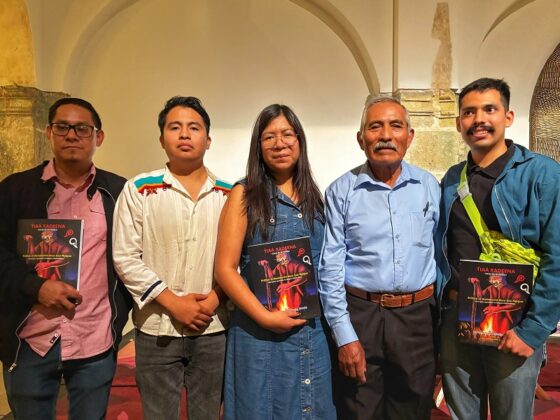

Héctor de Xadani, Guillermo ya nombrado, Alba, Amílcar Meneses, leen poemas de Rocío; el fotógrafo Francisco Ramos dispara su cámara sin cesar. Martha entona canciones del Istmo. Tomamos café, comemos pan recién elaborado. Es un pequeño velorio el que tenemos aquí, donde seguramente estuvo muchas veces.

La hija de Natalia cuenta de sus propias depresiones, de cuando la poeta la llevó a vivir por una semana a su casa de la colonia Roma y le compró libros, la llenó de dulces, le enseñó a comer los alimentos que la adolescente de entonces no quería. “Cómo vas a decir que no te gusta, si no lo has probado”, fue la lección introductoria.

Martha, antes de que te vayas, quiero una canción. Cuando mi mamá y Rocío bebían vino y ya estaban muy tomadas, siempre la cantaban. Quiero escucharla, yo no sé cantar, dice la joven Rocío.

Nos ponemos de pie, una guitarra comienza sus lánguidos quejidos y comenzamos la melodía de los que han partido, la que escuchamos en velorios, la que nos recuerda “cuán hermosa es la vida y no hay nada que se le pueda comparar, guendanabani, xhianga sicarú ne gasti ru’ ni ugaanda laa”.

Afuera la vida sigue. La media noche nos abraza. En algún lugar, Ollin, el hijo de Rocío, probablemente piensa en la foto donde su madre lo abraza contra su pecho, con apenas unas semanas de nacido. Era el año en que se publicó el Paraíso de fisuras.

En uno de sus textos, la poeta escribió:

A punto de volverme un bloque de hielo,

salgo de mi escondite,

sé que he ganado el juego:

¡uno, dos, tres por mí y por todos mis amigos!

Ganaste el juego Rocío, eres eterna entre la nube de tus versos.

Santa María Xadani, madrugada del 26 de abril, 2019.