Junio, días finales.

Salgo con vida del final de semestre, en mi cabeza se presenta el panorama desolador, las calles del Centro bajo la lluvia de Oaxaca. Desde el camión San Martín por la secundaria puedo ver el agua, la alegría inútil arrojarse en el drenaje, ese olor de la infancia (petricor, le dicen).

Avanzo entre la certeza, pinches zancudos; recuerdo un verso: pero también entre nosotros existe la compasión, de Malcolm Lowry en su poema En la Cárcel de Oaxaca, traducido por Jaime García Terrés.

La lectura del poema -su recuerdo- nos llega entre singulares condiciones atmosféricas. Uno olvida el verso, el poeta, el título del libro, pero recuerda la atmósfera en que se practicó la lectura; para cada temperatura del aire existe un poema, un poeta.

Tarde de junio, llega a socorrerme del delirio de lo inconcluso a mitad del camino el libro de Nallely Guadalupe Tello Ruiz, La tierra que nos separa.

En casa. Tras la ventana están los zancudos, el calor que levanta en el valle la lluvia de junio, las preguntas, el lector impertinente; lo sé bien. En la tarde nublada repito las palabras del poema como un himno que me socorre en este mal tiempo: Llegó el tiempo de las mortajas,/abuelo, vienen por ti./Abre los ojos.

La poeta borda con tino y ritmo el tiempo del poema, las atmósferas que o recorren. Podría decir que este es el secreto de la poeta, bordar la palabra con hilos de aurora. Su poesía inaugura el tiempo de lo recién nombrado, podría decirse: tiempo del diclofenaco.

Y ahí está el secreto del poema, nombrar un tiempo, repetir las palabras ya escuchadas y olvidadas, retornar a la sustancia del tiempo, la atmósfera. Lo que permanece en la piel cuando las manos quedan vacías.

¿Será difícil entender esto? Estamos hechos del clima de la tierra en que vivimos, de la luz que reciben nuestros ojos al amanecer, del olor de la mañana. De eso trata toda la poesía, del sentimiento que produce el clima.

Enterraron a la abuela en la misma tumba de su hijo. Quienes escarbaron/dicen que de los huesos del niño salieron abejas. Lo saben nuestros viejos, del clima bajan las desgracias. Siempre me pregunté por qué la abuela acudía al cuarto del santo en noches de aguacero, por qué en la habitación cubría los espejos.

Junio atraviesa el valle con tardes de relámpagos, truenos. Un avión cruza rumbo a Xoxo, en San Martín la gente se persigna cuando se dejan escuchar las detonaciones. Nos guiamos entre sonidos. Levanto los ojos, mi mirada busca en la noche de aguacero el monte sagrado, Monte Albán.

Dice la poeta Nallely: Mi madre nació del golpe/frente a la iglesia.

Tanto tiempo esperamos en el valle la lluvia, imaginamos nuestro baile con chicatanas. Cuando llega el agua la maldecimos, mojará la ropa del tendedero, entrará por la ventana que se olvidó abierta, hará que falle el Internet.

Maldita lluvia.

La gente se resigna con las desgracias; sólo recordamos atmósferas, la tarde del beso, el columpio en el patio flaco, el llamado de mamá a la mesa: chamacos, chamacos, chamacos hijos de la chingada vengan a comer.

¿Para qué sirven los poemas?

Pasa la vida entre recuerdos y preguntas, inventos que sirven para no atontarnos:

¿Por qué los libros de poesía llevan prólogo?

Malhaya sea, ¿Dónde resucitará tu alegría?

Los poemas sirven para maldecir correctamente, para apartar la mala estrella; letras que apartan la desgracia, nos protegen (por eso nos acercamos a los poemas con tardes de aguacero).

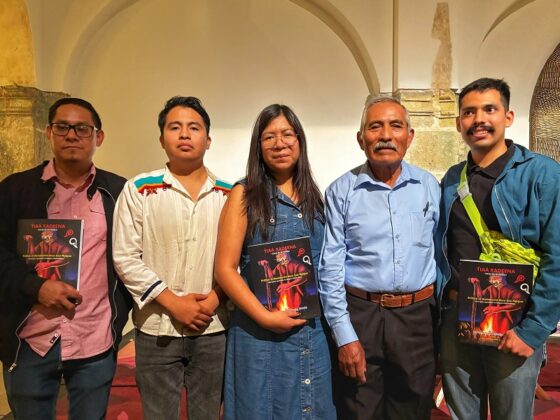

Bien lo sabe y lo escribe la poeta Nallely, y lo saben también sus numerosos lectores.