ANTONIO PACHECO ZÁRATE*

Su voluptuosidad se refleja en los espejos rectangulares que cubren las paredes. Minifalda plisada y blusa transparente. Matices dorados en ambas prendas. Bajo la luz rojiza de una lámpara que ilumina el pasillo de piso rústico la detiene imaginar cómo habrá de morir al terminar la cumbia que saldrá a bailar. O pudiera ocurrir un milagro en el transcurso de los casi seis minutos que dura la canción. Después de su nombre oye el inicio de “Cumbia sobre el río”. De un manotazo aparta la cortina. Es la primera vez que le resulta difícil recorrer la pasarela hacia la pista de baile. No consigue corresponder a los piropos como otras noches. Voces y rostros indefinidos, dispersos entre las luces de neón y la sublimación del hielo seco. Se pasa el dorso de la mano por la frente. Piensa en Javi. Resuella entre las luces azules y violetas que rebotan y se entrecruzan en la luna de acrílico. Aprieta los dientes. Dilata las fosas nasales. Siente un temblor involuntario en las piernas. Apoya todo el peso de su cuerpo en los talones. Zapatillas altas. Doradas también. Le romperían los tobillos si llegara a tropezar. Comienza un contoneo lento al ritmo de los timbales y el, todavía, tenue sonido del acordeón. Una balada en inglés interrumpe cada noche la cumbia para que la bailarina termine de desnudarse. Hoy no. La señal. Secreto divulgado a propósito: si la cumbia continúa después del minuto dos, a la bailarina la van a matar. Ella fue testigo cuando lo de la Flaca. La vio detener su baile y mirar asustada hacia la tornamesa; tirar inútilmente, apurada y con fuerza, de las asas de la puerta de emergencia. Hiciste bien en no ver más, le dijo Joaquín. Aquí pico de cera y ciegos todos. Los balazos tronaron en el vestidor durante la transición de la música al silencio. Pero esta vez pudiera ser distinto. Recoge despacio y en un puño, al ritmo de la música, el extremo de la minifalda y deja al descubierto la lencería de encaje transparente. Sacude el cabello. Uno de los cañones de luz en lo alto le hiere los ojos. De niña, prefería la oscuridad y el silencio en la habitación de vecindad que compartía con su padre y su madrastra. No tardas en tener esas formas en el cuerpo que tanto atraen a los machos; tu papá debería sacarle provecho. Subía de dos en dos los escalones de cemento del patio al segundo piso; y con las manos bien aferradas a los travesaños la escalera de madera que conducía a la azotea. Desde ahí, el cielo estrellado parecía un reflejo de la ciudad. La botella de mezcal en la mesa del cuarto nunca terminaba de vaciarse. Tampoco se acababan jamás las galletas de chocolate en el cuarto vecino de la anciana. La mano cubierta de arrugas le acariciaba el pelo: Un milagro, Palmira, no tiene más explicación que nuestra fe y la bondad de Dios. Su mano izquierda se aferra al tubo de acero cromado, fijo entre el centro de la pista y la estructura de metal bajo el cielo raso de madera y los tragaluces; la derecha serpentea. Ella podría, si contara con tiempo, saltar del tubo a esa estructura y deslizarse por uno de los travesaños que se extienden hacia las paredes. Alcanzar el tragaluz más cercano. Buscar el modo de empujarlo o romperlo con el cuerpo sosteniéndose de una viga o algún cable. Gatear por el techo hasta la azotea vecina. Pero la puntería del sicario le impediría siquiera intentarlo. Mece las nalgas al ritmo del acordeón que ahora suena potente y se inclina poco a poco. Siente el peso de la mirada de Joaquín desde la barra. Él podría salvarla si fuera hombre de palabra. Por ti daría mi vida, güera. Trepa por el tubo. La tibieza del metal se desliza entre sus piernas. La primera clase: Concéntrate, Palmira. Cada movimiento debe estar planeado, si relajas un músculo es porque has endurecido antes otro. Subimos por el tubo como nadamos a contracorriente o sobrellevamos la vida. ¡Aprende a respirar! Amarra los pies con cuerdas invisibles al acero y extiende los brazos arqueando la espalda hacia atrás. Se endereza, apoya la mejilla al metal y desciende arrogante. Avanza por la pista sin descuidar el ritmo. Introduce la mano en la tanga. Se acaricia el sexo. Javi entraba despacio en ella antes de darle embestidas con su cuerpo delgado. Las otras no comprenden qué le veía a un tipo que, a diferencia de otros amantes que le conocieron, carecía de músculos, de guapura imponente. Ni siquiera había terminado de madurar la voz. Alguna lo adivinó en parte: Sí, la verga más grande que pudieras imaginar. Le resultaba imposible pensarlo con ropa. No pensarlo a toda hora. Valió la pena apostar la vida por él. Te pareces a aquella luz que, cuando era niña, vi una noche en el cielo: brillante y fugaz. Las manos de Javi se abrían enteras al acariciarle las nalgas o apretar sus caderas. Sus labios le mordían suavemente la oreja. Brillante, lo soy, le contestó. Fugaz, no. Aquel cometa la sorprendió en la azotea, agazapada en el hueco de la base del tinaco. Su padre la llamaba a gritos desde el patio. No me hagas encabronar, Palmira. Esta noche, junto a un hombre al acecho, debe estar la muerte esperando igual de impaciente.

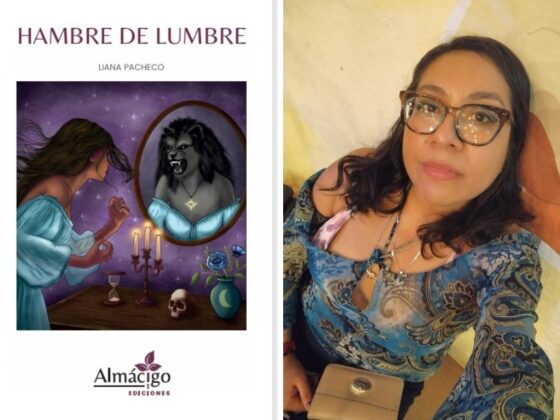

Antonio Pacheco Zárate es originario de Santa Catarina Juquila, Oaxaca. Escritor autodidacta, continuó su formación en foros literarios de internet y en el Colectivo Cuenteros. Sus textos se han publicado en periódicos locales, revistas, portales literarios y en diversas antologías. En 2020 publicó la antología de cuentos Sol de agosto (de descarga gratuita en Google Play Libros). En 2021, Matanga Taller Editorial publicó Centraleros, su primera novela. Noche bronca es una de las ocho historias que conforman su tercer libro: Afuera está el abismo (Almácigo ediciones, 2024).